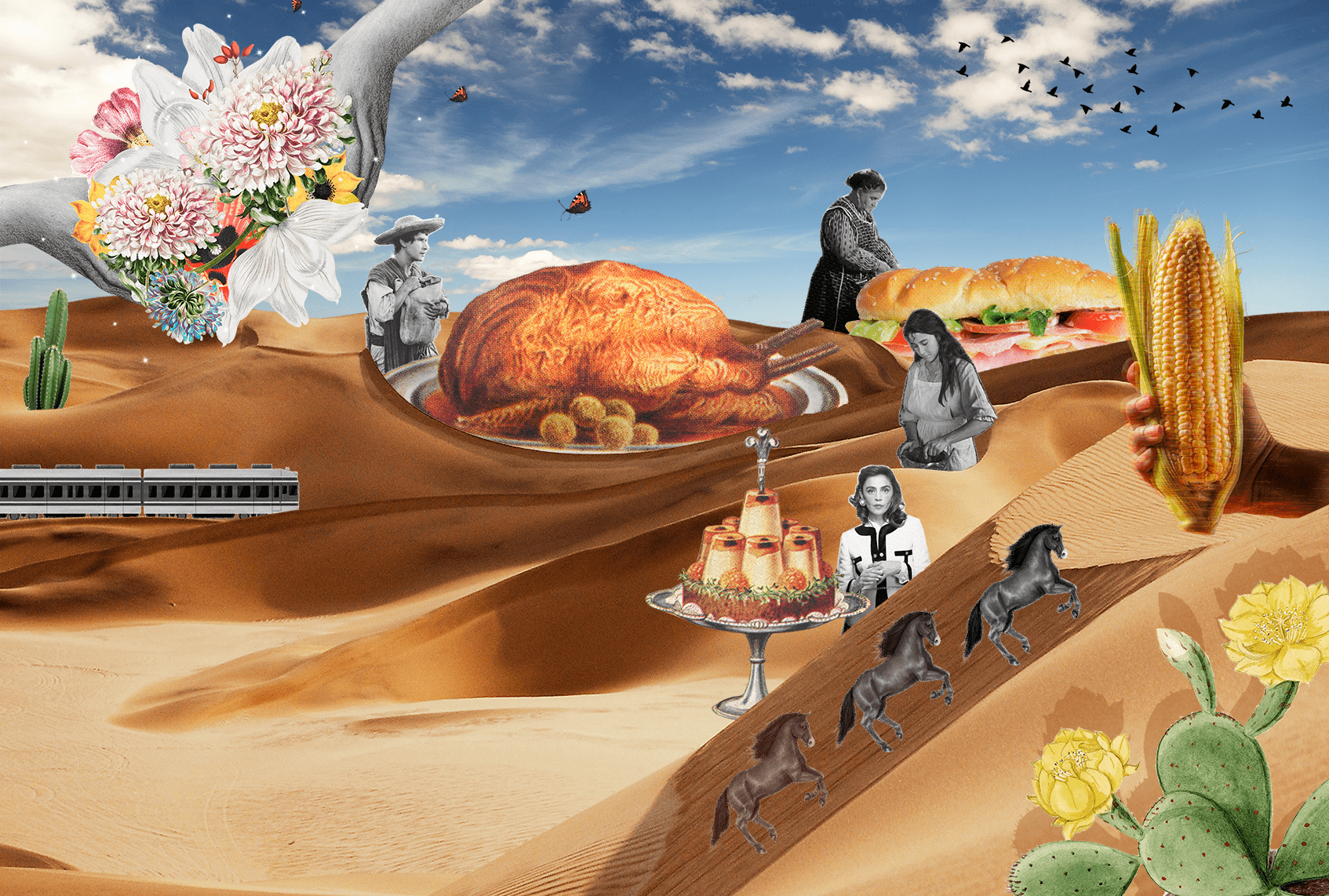

Una tortura para el despojado o una expresión de amor y cariño. Un catalizador de unión o parte de una estrategia populista. La comida y sus rituales han adquirido frecuentemente una dimensión social y política en el cine mexicano.

Aunque no sería sino hasta el estreno de Como agua para chocolate (1992) que lograría su protagonismo absoluto, la comida se ha asomado desde los inicios de nuestra cinematografía para delatar desigualdades y divisiones, provocar fantasías o, simplemente, permitir el apapacho familiar.

Las imágenes de las siguientes películas son muestra del papel, a veces esencial, otras ilustrativo, que los alimentos han tomado en el cine.

MAÍZ Y CIRCO

¡Vámonos con Pancho Villa! (1936)

La primera vez que vemos a Francisco Villa, en la que fuera una de las primeras superproducciones mexicanas, el legendario caudillo aparece lanzando un alimento preciado a los campesinos. El cineasta Fernando de Fuentes decide presentárnoslo en pleno acto populachero: subido a un vagón de tren, un ferrocarril en el que prácticamente vive la División del Norte. Villa (interpretado por Domingo Soler) reparte con entusiasmo cuantiosos puñados de maíz a los campesinos, quienes extienden sus sombreros para capturar la mayor cantidad de grano posible. «Miren, pa qué anda peleando Pancho Villa», les grita, «pa que todos ustedes tengan que comer. Hora les doy más, luego, cuando gane esta guerra, les daré tierras. Cada uno tendrá su rancho y no tendrá que seguir de peón».

El máis, como él lo llama, es una promesa de justicia. En un momento de conflicto armado en que la producción de dicho grano codiciado caía cada vez más, Pancho Villa lo reparte al pueblo mientras les habla de la redistribución de riqueza que su causa les traerá. Es el primer vistazo al general, tanto para la audiencia como para los seis protagonistas del filme, un grupo de campesinos del norte de México que deciden unirse al ejército villista. El héroe, que conocemos por primera vez, deslumbra. Con el maíz en sus puños, se presenta como un justiciero generoso y carismático, aclamado por las masas. La escena nos invita a admirarlo, a seguirlo sin pensar ni un poco en su ideología de manera concreta ni en las causas profundas detrás del movimiento.

Sin embargo, el encanto dura poco. Como sucede en la novela homónima en la que se basa, ¡Vámonos con Pancho Villa! es crítica con la Revolución y no tarda mucho en mostrar los absurdos del movimiento: lo desmitifica. Los gritos de «Viva el General Villa! ¡Viva!» que acompañan su repartición de maíz desaparecen y dan paso a las batallas, a las muertes de hombres a quienes se les va el cuerpo en demostrar qué tan hombres pueden ser. Villa, por su parte, se revela un líder desalmado, a quien no le importa sacrificar a sus hombres con tal del triunfo. La narrativa de De Fuentes primero eleva a su héroe con ayuda del maíz, para después dejarlo caer.

PLATILLOS DE ORO

En la época dorada del cine mexicano, la comida funge como fuerza socializadora, un elemento de comunión entre familias y comunidades, pero que también marca la diferencia entre los estilos de vida urbano y acomodado, y el de la clase trabajadora. No es lo mismo el plato de frijoles que le sirven a Pedro Infante en la cocina en la película Escuela de vagabundos (1955), de Rogelio A. González, que los platillos que se degustan en el comedor principal de la casa. Infante interpreta a un supuesto vagabundo que queda bajo la protección de una señora adinerada por lo que debe, en un punto clave de la historia, fingir que es un señor de alcurnia durante un banquete elegante. A diferencia de lo que se disfruta en la cocina (tequilita, tortillas, huevos con chorizo), en la mesa principal se sirven recetas internacionales: la Segunda Guerra Mundial ha quedado atrás y las ciudades tienen afanes cosmopolitas. Lo mismo se puede ver en el festín con el que inicia El ángel exterminador (1962), de Luis Buñuel, en el cual se abre el menú con un pretencioso guiso maltés.

Los fotogramas del cine de oro también muestran a los alimentos como un aglutinador, presente en momentos en que se hace familia, no importa si se trata de parientes, amigos o vecinos. Como muestra están las montañas de comida con las que el barrio recibe a su boxeador Roberto «Kid» Terranova en Campeón sin corona (Alejandro Galindo,1946), después de que este regresa de pelear en EUA. Mientras comen sándwiches, salpicón y tacos de guisado, la madre y los amigos del pugilista expresan su apoyo y alegría. Sin embargo, a Roberto le cuesta trabajo valorar a los suyos, agarrar seguridad ahí donde se le quiere. Deja la fiesta para ir a buscar a la mujer de la alta sociedad de la que se ha obsesionado en medio de su éxito. La reunión a la que llega no podría ser más distinta: en ese departamento elegante no hay montañas de comida ni ambiente solidario, solo hombres en esmoquin, rechazo y frialdad en el trato.

La función social de la comida en el cine de oro también es la de ofrecer una vía a las familias para salir adelante. En Acá las tortas (1951), de Juan Bustillo Oro, dos padres han logrado enviar a sus hijos a Estados Unidos gracias al éxito de su tortería, la cual siempre está a reventar. Sin embargo, acostumbrados al american way of life, los hijos se avergüenzan a su regreso del estilo de vida de su familia tortera. El rechazo a sus orígenes sucede en clave de comida: la hija reniega de que su mamá «apesta a cebolla» y hace muecas cuando le ofrecen «adobito». Ambos expresan su desprecio a sus raíces a través del desprecio a la comida popular sobre la que sus padres construyeron su patrimonio.

QUÉ DIFÍCIL ES CONVIDAR

Macario (1960)

En el clásico de Roberto Gavaldón, la comida y la bebida se encuentran al centro de todo: de la vida, de la muerte, de la desigualdad que atormenta a los seres humanos incluso después de que han dado su último aliento. La película sitúa a los espectadores en los festejos de Día de Muertos de un pueblo colonial. En las casas y las calles, las ofrendas rebosan de comida; presumen de su mole, su pan, los frijoles, las tortillas, las cazuelitas humeantes y las calaveritas de azúcar. O al menos ese es el caso de las ofrendas de las personas más acomodadas, destinadas a los parientes ricos. Los hogares pobres apenas si se pueden desprender de un par de tortillas para convidar a sus muertos.

«¿Y si me muero puedo venir a comer aquí?», dice uno de los hijos pequeños de Macario (Ignacio López Tarso), un leñador pobre quien día tras día observa con una cara desencajada cómo sus hijos se pelean lo poco que puede poner sobre la mesa. El niño está parado frente a una ventana, a través de la cual se puede ver la ofrenda majestuosa de una casa adinerada. Se decepciona cuando una de sus hermanas le dice que no, que ahí solo comen los muertos ricos y que a él le tocaría ir a comer a la ofrendita de su casa. «Entonces mejor no vengo», dice triste. Acaba de entender a su corta edad que en este mundo hay más consideraciones para los ricos muertos que para las personas en condiciones de pobreza que siguen vivas aunque por poco. A él, ni siquiera la muerte lo liberará del hambre.

Macario prácticamente ha dejado de comer, pues regala constantemente sus porciones a su familia. En otra escena en que la comida es tortuosa e inalcanzable, el campesino mira con deseo salvaje un guajolote asado que preparan en los hornos de la panadería del pueblo. Se lame los labios y no puede apartar la mirada desorbitada de tal festín, el cual está destinado a la casona de un caballero acomodado. A partir de ese momento, Macario se obsesiona con el privilegio, tan de ricos, de no tener que convidarle a nadie (con-vidar, ese acto de vida en común).

Sin embargo, lo inalcanzable se mantendrá así, inalcanzable. El campesino se quedará a punto de cumplir su sueño de comerse un guajolote completo él solo, aun cuando su esposa (Pina Pellicer) asalta el corral de sus patrones para saciar el hambre de su esposo. Logrará su deseo de ser el dueño de algo únicamente en una dimensión onírica, pero no se trata de la que famosamente se desarrolla en la segunda parte del filme, en la que se muestran los poderes que Macario obtiene tras hacer un pacto con La Muerte. En realidad, sucede antes, en una pesadilla que tiene el protagonista. En ella, Macario, convertido en calaca, lidera una suerte de rebelión de los despojados que interrumpen un festín adinerado para arrebatarle la comida a los ricos. Mucho antes de películas como Nuevo orden, de Michel Franco, el cine mexicano ya había soñado con esa fantasía liberadora: la revolución que desde abajo invade la fiesta de la élite.

COCA-COLA EN LA SANGRE

La fórmula secreta (1965)

Obra de culto dirigida por Rubén Gámez y uno de los pilares fundacionales del cine experimental mexicano, La fórmula secreta inicia con una de esas imágenes que, una vez vistas, jamás se olvidan. Una botella de cierto refresco famoso, invertida, sirve de suero a un enfermo que nunca vemos. Sin la etiqueta roja ni el logo que le caracteriza, es posible reconocer a la popular soda solo por su forma y por el evocativo color negro que la cubre en su totalidad. Está conectada a un tubito de canalización intravenosa. Gota a gota, el líquido viaja por el plástico para mantener vivo (¿o inerte?) a quien se intuye en la cama de al lado.

El mediometraje de Rubén Gámez, filmado para el Primer Concurso de Cine Experimental de 1965 y ganador de este, utiliza metáforas poéticas para poner en jaque a prácticamente todo: la religión, las corporaciones yanquis, la complacencia del cine de su tiempo. Sus imágenes ilustran el capitalismo yanqui que llevamos en la sangre y que nos mantiene adormecidos, solo lo suficientemente vivos como para seguir consumiendo. Ni siquiera sabemos lo que hay en aquello que devoramos, ¿cuáles son sus ingredientes secretos? Gámez nos muestra algunos: la masacre de animales y el trabajo de los olvidados, campesinos que, de acuerdo con el poema que Juan Rulfo hizo para la cinta, viven con «el ombligo pegado al espinazo» desde el inicio de los tiempos.

Habitamos, por tanto, en nuestro mundito-salchicha. De hecho, Gámez también nos sorprende con una secuencia en que un hombre come un hot dog de salchicha kilométrica. Sale del restaurante con la cuerda de embutido arrastrando tras él. Es una salchicha que parece infinita, que pasa en línea recta por marchas, por enfrente de la Torre Latinoamericana, por desfiles, por en medio de personas que platican en la calle, por puestos de mercado y zapaterías. Al final, el hombre la usa para pescar en el mar unas criaturas extrañas: hombres trajeados, probablemente empresarios, que salen del agua y muerden el anzuelo salvajemente, como los tiburones hambrientos que en verdad son.

TESOROS EN BOLSITAS DE SORIANA

Llévate mis amores (2014)

En el documental de Arturo González Villaseñor, un grupo de mujeres corren y extienden los brazos con presteza y rapidez hacia el tren en movimiento. Sus manos llevan tesoros: bolsitas llenas de comida que han preparado para los migrantes hambrientos. Arroz, frijoles, pan, totopos, botellas de agua amarradas con cuerdas para que a los viajeros les sea más fácil capturar la ofrenda mientras se cuelgan precariamente de las escaleras de los vagones. El tren no se detiene, así que hay que ser veloces. Las mujeres que conforman la organización de Las Patronas, en Veracruz, no tienen mucho, pero ahí están, a un lado de las vías, lanzando un pedazo de ellas mismas a quienes se han montado al lomo de la bestia para buscar una vida mejor.

En los fotogramas de González Villaseñor, la comida es un aliento a los desplazados. Es amor y esperanza en bolsitas de Soriana, pero quienes la preparan también son revolucionarias. El director y su equipo se encargan de que conozcamos a las mujeres del grupo, madres de familia de hogares marginados que accionan desde los lugares domésticos que históricamente se les ha conferido: el del cuidado y la preparación de los alimentos. Actos esenciales para la existencia, pero que igual son menospreciados por el capitalismo y por una sociedad patriarcal. Es desde esos espacios «chiquitos», de cazuelas vaporosas con arroz a la mexicana, que las patronas rompen con la maquinaria de indolencia y de crueldad. Cuidan al migrante caído, lo curan, lo alimentan, lo alivian y demuestran que es ahí, en ese tipo de organización vital, y no en otro lado, en el cual probablemente se pueda cambiar al mundo. Porque no hay nada más político que poner el cuidado de la vida por encima de todo lo demás.

NO DIGAS PROVECHITO

Las niñas bien (2018)

Esta escena nos llegó tanto que se convirtió en un meme. Una señora blanca adinerada te pide de favor cigarro en mano y con una mueca de desprecio que no digas «provechito». ¿Por qué? Porque eso es de nacos, de personas que de seguro comen tacos de guisado y no pertenecen a la mesa en la que ella está sentada. Es la memificación de uno de los momentos más memorables de Las niñas bien (2018), película con la que Alejandra Márquez Abella se consolidó como una de las cineastas más talentosas del panorama actual y que hace una reinterpretación ingeniosa y libre de la novela homónima de Guadalupe Loaeza.

La secuencia no se enfoca tanto en lo que se come sino en lo que se dice mientras se come. En el lenguaje que usamos cuando compartimos la mesa con otros. ¿Qué palabras acompañan nuestro ritual, el disfrute colectivo de los alimentos? La actriz ganadora del premio Ariel, Ilse Salas, interpreta a una mujer arrogante de clase alta mexicana de los años ochenta, quien reprende a la nueva chica de su círculo social por desearles «provechito» en el desayuno. El grupo de amigas está sentado en el club exclusivo al que asisten regularmente, pero a Sofía (Ilse Salas) le molesta la presencia de Ana Paula (Paulina Gaitán), una nueva niña rica cuyo esposo recientemente disfruta de mucho éxito económico.

Los momentos en los que Sofía siente la necesidad de reafirmar su supuesta superioridad frente a Ana Paula generalmente están acompañados por la comida. Se ríe con su mejor amiga ante la posibilidad de que Ana Paula las invite a comer tacos de longaniza; la mira con condescendencia cuando, en lugar de eso, Ana Paula les trae arroz de la cocina por si aún tienen un «huequito». Cuando Sofía se entera de que Ana Paula visitará cierto restaurante elegante le dice qué es lo que debe ordenar (escargot), una recomendación que no es más que un impulso territorial.

Sin embargo, Sofía aprenderá que la soberbia y la negación son lugares ficticios de donde duele mucho caer.

CLEO

Roma (2018)

Cleo, la empleada doméstica de una casa de clase media, sirve a la familia a la hora de la comida con un actitud tierna y dócil. El comedor es una réplica exacta salida de las memorias de la infancia del director Alfonso Cuarón, quien revive su propio pasado en Roma (2018) con precisión épica. Es en esta secuencia, en la que vemos a Cleo interactuar con sus empleadores por primera vez, cuando se consolida su rol de servicio a través de la hora de la comida. Cuando hay que partirles la carne a los niños y ponerle limoncito, mientras se reciben otras órdenes de la patrona. «Sí, señora, yo lo hago». Cleo actúa con la presteza de quien se sabe de memoria ese momento, los conoce bien a todos. El chofer y la otra empleada doméstica comen en la cocina, pero se mantienen alertas a las necesidades de la familia.

Es en la mesa en donde se suelen revelar las dinámicas de un hogar, las tensiones, las alianzas, los cuidados, las relaciones verticales, lo que hay (o no) entre una persona y otra. En otra escena posterior, que también sucede en el comedor, el rol de Cleo cambia, o más bien se complejiza. Es de mañana, los hermanos grandes se han ido ya a la escuela y Cleo le sirve el desayuno al niño más pequeño de la casa: un huevo cocido y leche. Él le empieza a contar de su otra vida, la anterior a esta, cuando era un piloto. Le dice que ella también estaba ahí, pero era otra. La interacción inocente, en la cual el pequeño asegura que se conocieron en otra vida, evidencia una complicidad entre ambos. Una pequeña conexión. Cleo ya no solo está sirviendo comida, está maternando. Cuida a ese niño, lo escucha, confían uno en el otro y él la ve como algo más que la muchacha que vive en su casa para limpiarla. Es una suerte de segunda madre.

En ese momento se refuerzan las tensiones que la película intenta documentar: ¿Realmente se puede ser parte de una familia que te mantiene en una relación tan vertical como la de Cleo con sus patrones? Y, por otro lado, ¿cómo no sentirse una madre del niño al que una cuida y alimenta día y noche?

_______

AUTORA

Jessica Oliva

Periodista, editora y crítica especializada en cultura y cine. Actualmente se desempeña como Editora en Jefe de Cine PREMIERE.